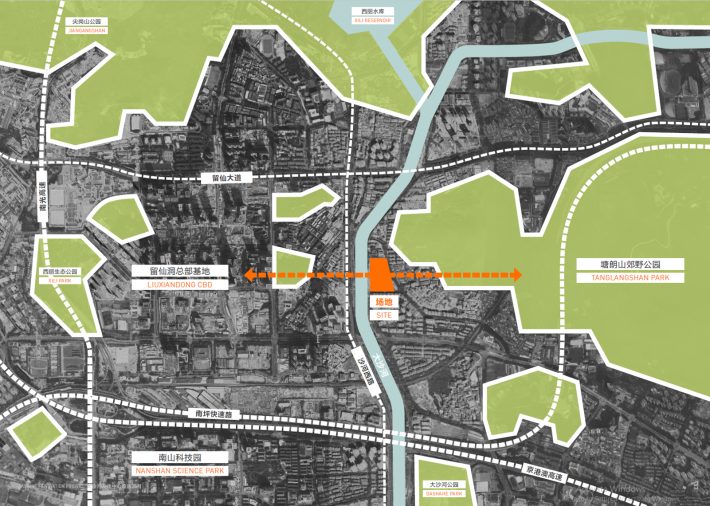

深圳大沙河文体中心改造项目

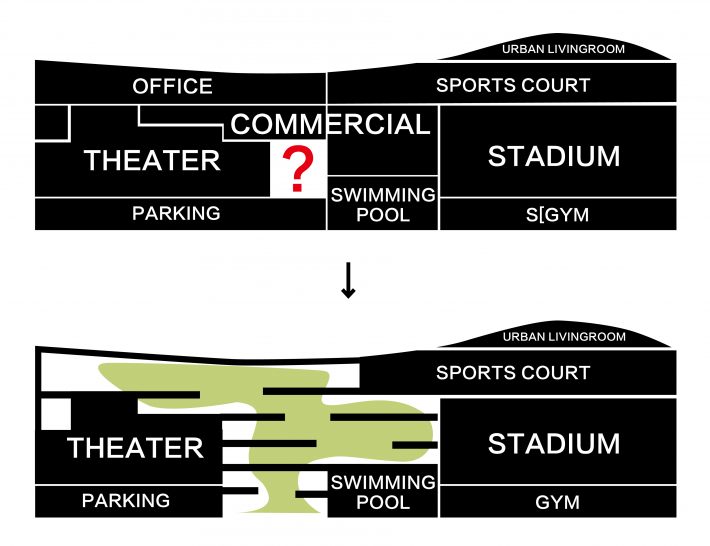

项目位于深圳南山区,是大沙河景观长廊的重要空间节点。建筑集观演、竞技、康体、商业等功能于一体,形成巨大的封闭体量。经过实地探访与调研分析,建筑师提出三个问题:建筑的巨大尺度如何建立城市与人的关系?如何用公共活动串联文化与体育两大功能?现有的流线呈现“外部走得通,内部走不通”的现状,如何让这座建筑“内外兼修”?

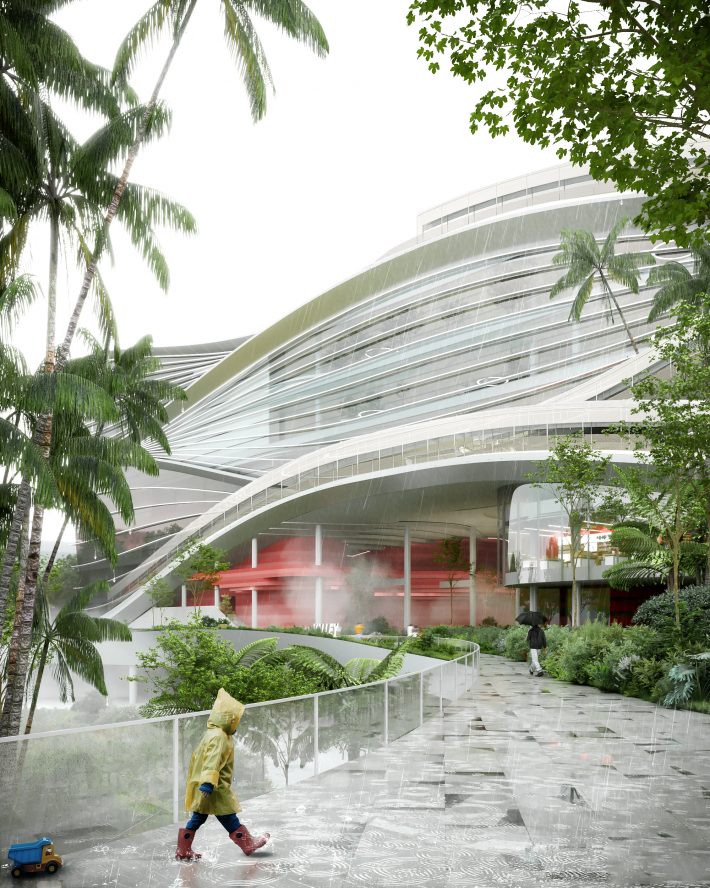

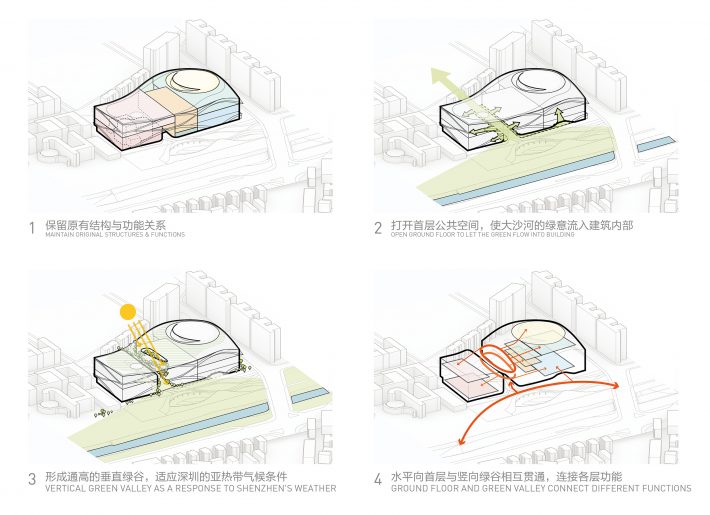

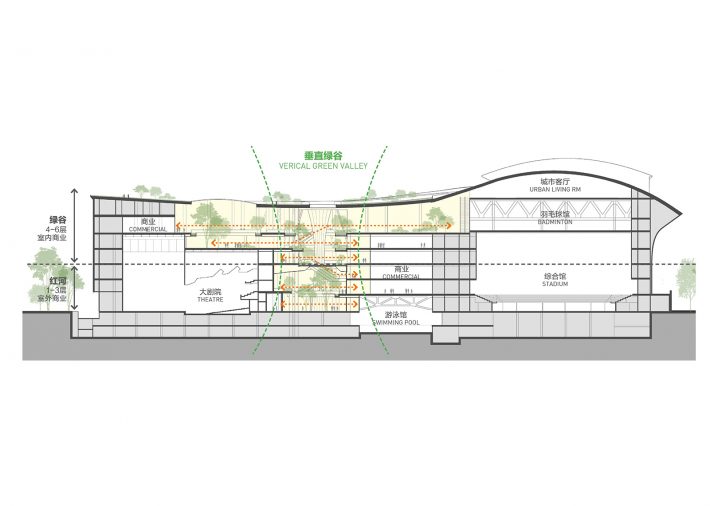

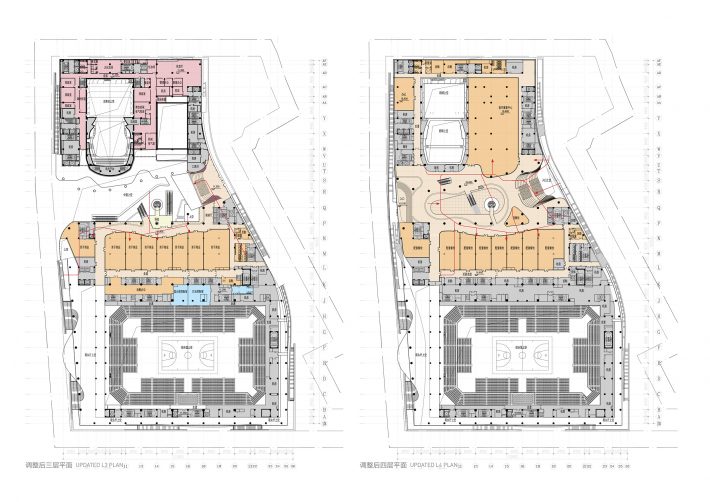

我们在保证功能需求的前提下,打开首层公共空间,使大沙河的绿意流入建筑内部;形成通高的垂直绿谷,适应深圳的亚热带气候条件;水平向首层与竖向绿谷相互贯通,连接各层功能。由此,孤立的入口转化成开放的活力场域,建筑与自然共呼吸,打造市民喜闻乐见的文化地标。原有的建筑立面封闭连续,拥挤而缺乏亮点空间。设计通过重塑中庭空间,打通一至八层的竖向流线,到访者可在自然的漫游中到达各层,在有限成本下实现整体形象的提升。

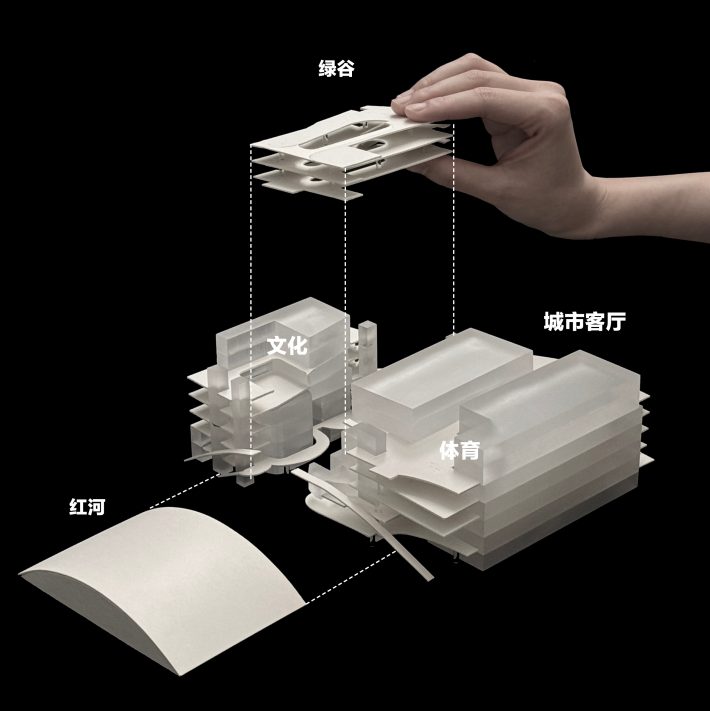

项目采用了“红河”与“绿谷”的概念:架空空间自然流动的形式来自于南山区的母亲河——大沙河的历史源流, 代表着动态与活力,形成吸引公众聚集的开放界面;四层以上的商业运营空间是竖向的“绿谷”,是隐藏在繁忙城市中的一片绿洲。它像是建筑中精心设计的留白,打造具有沉浸感的休憩与社交空间。

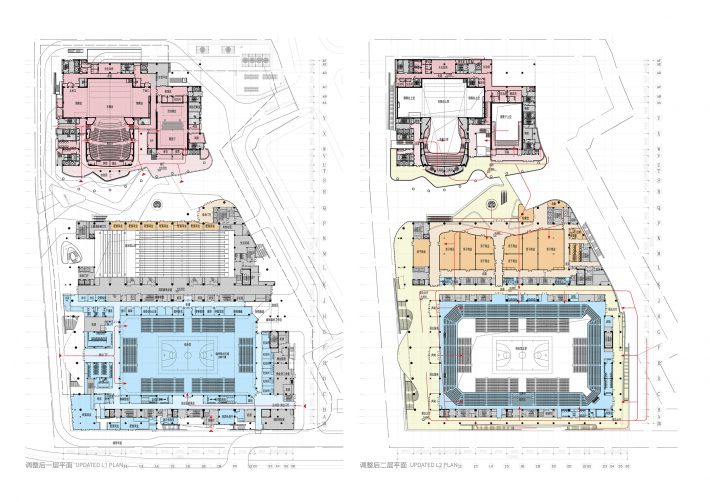

原有的建筑体量内部功能堆叠,文化设施与体育设施分立两侧,彼此孤立而缺乏对话;新设计通过“红河绿谷“的概念植入,用公共活动与商业运营激活“文”与“体”,以积聚人气的开放空间串联起各个功能设施。剧院部分,为消解庞大体量,设计师打开原有的封闭连续幕墙,形成向公众开放的活力界面。引入大沙河的历史元素,用热情的红色沙川将剧院包裹。剧院室内优化流线,提升入场仪式感;剖面上增加第三层楼座,营造充满围合感的友好演出氛围。黑匣子可利用高度优势进行多场景转换,开展科技发布会等前沿活动。体育设施部分,我们通过优化动线等方式提升空间品质。观众入口调整至二层,与运动员流线区分,并扩大前厅以利于人流集散。体育馆原空间挑空过高,我们使用曲面元素减弱上方体量,可根据不同场景营造热烈氛围;各个场馆的室内设计充分尊重结构之美,打造符合年轻人生活方式的多元运动空间。

考察现场时,我们发现建筑存在“内部走不通”的情况,为此建筑师在垂直绿谷内部植入了竖向观光电梯,民众可直接到达屋面,再从顶部的“城市客厅”出发,逐级而下,探访各个不同的文体区域。将城市客厅由“终点”变为“起点”,是整座建筑流线的系统性调整,将原本暴晒、艰难的“爬山路径”转化成了由上而下、步移景异的风景连廊,使建筑与周边的城市风景融为一体。

城市客厅位于文体中心顶部,建筑师在绿谷内部植入了竖向观光电梯,民众可直接到达屋面,再从“城市客厅”出发,逐级而下,探访各个不同的文体区域。设计兼顾仪式感与灵活性,充分利用原始结构,打造一处具有向心力的多功能活动空间,承接可代表南山区最前沿潮流的文艺活动。

项目信息

地点:中国深圳

设计单位:LINK-ARC建筑事务所、悉地国际设计顾问(深圳)有限公司、培特维建筑设计咨询(上海)有限公司

建设单位:深圳市南山区工务署

设计范围:改造/建筑/室内/景观

项目规模:133,400平方米(建筑面积)

主创建筑师:陆轶辰

项目团队:钟臻炜,郭诗雨,蔡俊,张嘉琦,张雷,周昕睿,程竞斌,刘子达,杨灵运, Zeynep Ugur,秦缅,钱俊,袁理,朱思彦,姚泽宇,Isabella Chong